主な訪問地:アルチ~リキル~バスゴ~オールドピヤン~ピヤン~レー

アルチからレーへ戻りながら、途中のリキル・ゴンパやバスゴ、ピヤンに立ち寄る。リキルにはパルダンさんの若かりし頃の肖像画が飾られていた。バスゴやオールドピヤンの小さなお堂では見事な壁画をみることができる。レーではラダックで1,2を争う高級ホテルに宿泊。

今日はちょっと早起きして、近くのサツァプリ・ゴンパまでお散歩です。 空は真っ青に晴れ渡り、このうえなく清々しい。細い路地を抜け、川を渡った丘の上にゴンパはありました。 息を切らせて登っていくと、まわりののどかな景色が一望です。

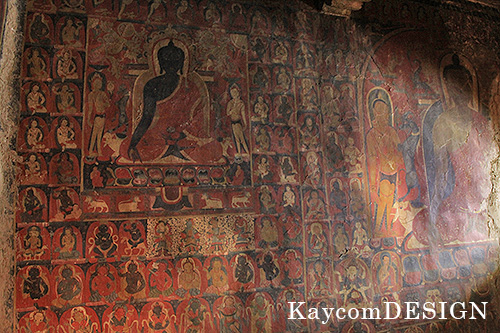

ここを管理している近所のおばあさんに開けてもらって中へ入ると、そこには見事な壁画が描かれていました。

まずはサツァプリ・ラカンから。

=====ガイド=====

パルダンさんによるとツァツァプリではなくサツァプリが本当らしい。

サツァとは、亡くなったときの遺骨を小さなチョルテンにしたもの。

リゾン・ゴンパに属するゴンパで、大分修復されている。

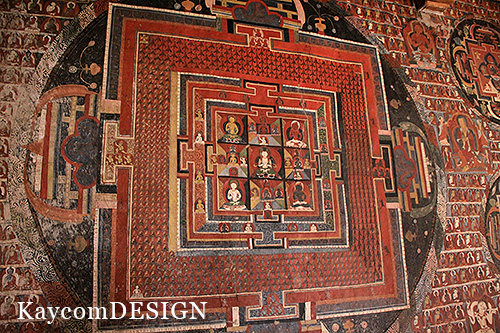

ものすごい細かいカーラチャクラの曼荼羅。

主尊の周りに12月分のセクションがありその中に30のカーラチャクラが描かれている。とても珍しいもの。

ダラムサラでダライラマ法王などはよくカーラチャクラのティーチングをするが、そのときにはひと月ごとに描き、このように曼荼羅に組み込んで描くことはない。

シャト・チャクラバルティ曼荼羅。

シャトとは6という意味で、6つのセクションにわかれている。

隣に描かれているパンチャダーカ曼荼羅とともに、このような四角い形の曼荼羅はとても珍しい。

金剛界45尊曼荼羅。

それぞれ225体ずつ描かれている。

このほかにもたくさんの曼荼羅が描かれている。

曼荼羅の中心にある主尊の部分がそこからはみだすことはないが、ここにはそのようなスタイルもある。

===============

つづいてトゥジェチェンポ・ラカンへ。

=====ガイド=====

サツァプリ・ラカンと同じ曼荼羅のパターンが描かれている。

カーラチャクラの曼荼羅があったが、壊れて一部だけ残っている。

ドゥカルやツォンカパなども描かれている。

===============

帰りも村の中をのんびり歩いていきます。

ロバが草を食み、猫が鳴き、村人が笑顔で挨拶してくれる。

朝日の中の牧歌的な風景は、なんというか余計な力が抜けるような癒し効果があります。

ホテルに戻り準備をして出発。

今日はレーに戻りながら途中のゴンパに寄っていきます。

まずはリキルまで。

インダス川を渡り、メインの道路に出る手前でインド軍の車列に遭遇。

何をおいてもあっちが優先されるので、しがない観光客はその車列が行き過ぎるまで待っていなければなりません。しかし、これがとてつもなく長いのです。

■動画:ラダックを走るインド軍の車列

なんとか途中の隙間を抜け、いざ前進。

どこまでもどこまでも薄茶色の大地が続きます。

やがて、白い山脈が見え、切り立った山道から平らな大地に変わってくると最初の目的地リキルに到着。

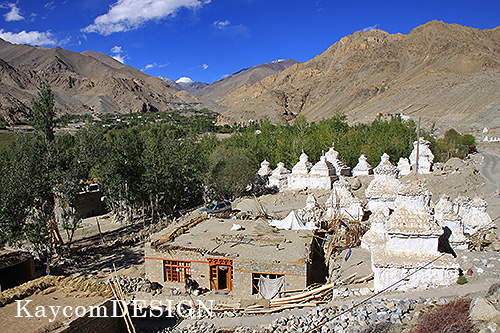

これから訪れるリキル・ゴンパの全景が見えるところで写真ストップ。

道路わきにはチョルテンが立ち並び青空とのコントラストが美しすぎる。

思う存分写真を撮ったところで再び車に乗りゴンパへ向かいます。

谷を迂回し少し行くと、リキル・ゴンパに到着。

入口で車を降りて、そこから少し歩きます。

お堂の向こうには金色の弥勒菩薩の像が輝いているのが見えました。

それにしてもこの空の色、青すぎて目に染みる・・。

入口から中に入るとトンネルになっていて、そこを抜けると中庭に出ます。

=====ガイド=====

リキルゴンパとなっているが地元の人はルキルと言っている。

ティクセに次いで二番目に大きなゲルク派のゴンパ。

ヘッドラマは、ダライ・ラマ14世の弟、ンガリ・リンポチェ。

もともとここには小さい瞑想するお堂があった。

14世紀、ツォンカパの弟子の弟子ラマ・ナワング・ロータスが、当時の王様に言われてリキルの最初とされるお堂を建てた。

現在100人近くの僧侶、30人ほどの小坊主さんがいる。

ここには学校もあるので、ベーシックな勉強をしたあと南インドにあるお寺に修行しにいく。

このゴンパで行われるお祭りのときに、中庭に面したお堂の屋上からトンドル(巨大なタンカ=見るだけで功徳がつめる)を掛けるが、それはラダック最大のもの。

その最大というは、普通タンカには周りにフレームがあるがそれさえも抜いた大きさ。

お祭りは二日あり、一日目にツォンカパ、二日目にシャカムニブッダのタンカが掛けられる。

中庭の周りの壁には、八吉祥(宝瓶、蓮華、吉祥紐、法輪、金魚、法螺、白蓋、宝傘)などが描かれている。

これらは、チベット文化圏では必ず見られるもの。

===============

最初にドゥカンから見学です。

=====ガイド=====

メインのお堂。

1971年に描かれたパルダンさんの肖像画が飾られている。

入って左にカンギュール、右にテンギュールがある。

玉座が3つ並んでいて、真ん中がダライラマ、右がガンデンティパ(ゲルク派のヘッドラマでラサのガンデン寺の座主)、左がンガリリンポチェ(今は還俗してダラムサラにいてダライラマの秘書のようなことをしている。

そのため、ここに来たときはもう僧侶ではないので、玉座には座らず別の場所に席が設けられる)。

土、金、銀でできたチャンチュプチョルテンが3つ並んでいる。

ご本尊は三世仏。

さらにツォンカパと二人のお弟子さん、別のチャンチュプチョルテン、入口にはマハカラやヤマタカ、セタパ(リキルの守護神でここにしかいない)があり、外から入ってくる悪いものから守っている。

1954年、パルダンさんがラサに行く数年前に、一番最初のカーラチャクラ灌頂をラサにあるノルブリンカ(ダライラマ法王の離宮)で行われた。

1956年の2回目のときはパルダンさんもノルブリンカで受けた。(チベット本土で灌頂が行われたのはこの2回のみ)

そのときに当時はこの写真のような服装をしていた。

===============

お堂の中には、お祭りのときに使うトンドルもしまわれています。

色とりどりのタンカでぐるりと囲われ、中に差し込むうっすらとした日差しに照らされている静寂な空間はとても美しい。

外側の壁にも六道輪廻図などの素晴らしい絵が描かれています。

見学が終わるとパルダンさんがきちんとカギをかけ戸締りもバッチリ。

中庭を横切ってバカンへ入ります。

階段を上がって入口から振り返ると、遠くの白い山々が見えました。

=====ガイド=====

経堂。

ここに納められているお経は、カンギュールやテンギュール以外のもの。

例えば亡くなったお坊さんが個人的に持っていたものとか。

本尊の両脇には、お釈迦様と三十五仏、お釈迦様と十六羅漢。(こういう配置がルールとなっている)

他に、文殊菩薩、グリーンターラ、観音菩薩など。

教えを実践する上でのイメージが窓際の壁に描かれている。

最初黒い象だけど、修行を重ねだんだん白くなっていく。

途中、その修行を邪魔するうさぎやさるがでてくるが、それでも実践を重ねることで邪念を表す黒い部分がなくなり白くなる。

最終的に虹にのって自由に瞑想することができるという意味。

===============

この象の絵の意味を聞いて、

わかってるんだけどねぇ

なかなかねぇ

と言いながらお堂を後にしました。

パルダンさんももう何十年もこのような教えを実践してきて今に至るわけですが、その長い間こういうイメージを心の中に描き続けているというのはいったいどんな感じなのだろう・・

次は階段を上ってゴンカンへ。

階段の上からはまた爽快な景色が見えました。

=====ガイド=====

チベットからきたタンカが飾られている。

ツクシン(タンカの一種でツォンカパとゲルク派のお坊さんが木のように描かれているもの)など。

最初は一番奥の部分だけだったが、40年ほど前に大きくした。

そのときにゴンカンの中に納めらている仏像は一度目を隠して包んで、作った後に納めなおした。

ここの仏像は力が強すぎるため、みんな目が隠されている。

女性は入ってはいけない。

その手前には砂曼荼羅の台があり、年2回砂曼荼羅を作って法要をしている。

ツォンカパ、お釈迦様、阿弥陀像があり、そこに飾られている写真には、ダライラマ14世のお母さんと弟のンガリ・リンポチェが写っている。

お母さんは、10人の子供を産み、そのうちの3人がリンポチェになった。

壁画には、ヘミス・ゴンパで絵を描いていた有名な仏画絵師のツェリン・ワンドゥさんの絵もある。

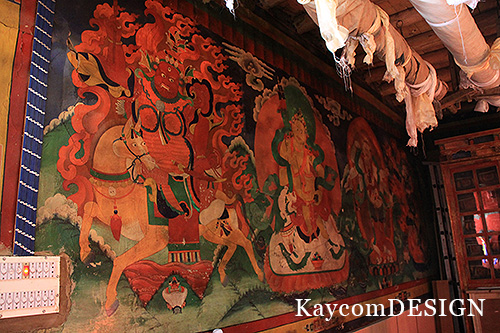

四季を表した馬に乗っているパンデン・ラモ(チベット仏教の守り神)や、ベクツェ、ツァンパ、マハカラ(6本の手)と5人の付き人、セタパ、バイローチャナ、カーラチャクラ、チャクラサンバラ、バジュラバイラバ、グヒヤサマージャ、文殊菩薩、テロパ、ナロパなど。

他に、ツォンカパとお弟子さん、弥勒、アティーシャとそのお父さんのドムドンパ。

アティーシャは、11世紀にチベットでサンスクリット語からチベット語に翻訳していた。

ミラレパ、パタンバ、薬師如来、グルリンポチェ、パドマサンヴァバ、ラマ・ナワング・ロータス、お釈迦様、アシュク、竜樹、阿弥陀、白ターラ、緑ターラ、リクスムゴンポなどが描かれている。

===============

パルダンさんはしきりに「美しい」と言って写真を撮っていました。

お堂から出て階段を下り、路地を抜けると金色に輝く大きな弥勒の大仏が現れます。

足元まで行くと、カラフルで美しい台座の上に見上げるほどの大仏が鎮座。

その高さは20m以上あるそう。

お参りするパルダンさんと比べるとその大きさがわかります。

=====ガイド=====

1998年に建てられた弥勒像。

菩薩ではなく、56億7千万年あとに仏陀になってきたときのフォーム。なので飾りがない。

この仏像は、ゴンパから少し離れた丘の上(↓写真のチョルテンが建っている場所)に建てる予定だったが、瞑想してボールを転がして占ったら今の場所がいいと出たのでここに建てた。

===============

仏像の後ろ側からは遠くまで見渡せるようになっていて、本当に壮大でラダックらしい風景を見ることができます。

あまりに美しいのでパルダンさんの記念撮影も一枚。

マニ車を回しながら下へ下りると、途中小坊主さんたちが通う学校があり、たくさんの子供たちが笑顔を向けてくれました。

みんなここに暮らしながら勉強しているそうです。

遠ざかる大仏(しかし目立つ)を見つつゴンパを後にしました。

道々写真を撮りながらバスゴに向かいます。

川沿いに木々が生えている以外は荒涼とした大地が続き、車の窓を開けておくと乾いた風が気持ちいい。

■動画:ラダックのリキルの風景

バスゴの眺めのいい高台で写真ストップ。

谷を挟んだ向こう側にこれから行くラブタン・ラツェに建つ城跡とゴンパが見えました。

下界を見下ろす要塞という感じでかっこいい。

一通り写真を撮った後、再び車に乗って出発。

近づくにつれ、だんだんとその姿がはっきりと見えてきました。

リキルから約40分ほどで到着です。

駐車場で車を降りると、目の前にバスゴの絶景が広がりました。

その景色を見ながら、お城へ向かいます。

建物に入って、管理人さんがカギを持ってきてくれるまで屋上へ行ってみました。

ここからの眺めも素晴らしく、思いっきり深呼吸したくなるような風景。

少しすると管理人の人が来て鍵を開けてくれました。

中は薄暗いですが、天窓から日の光が差し込んでとても神秘的。そして、その光の向こうに大きな弥勒像がどっしりと座っていました。

=====ガイド=====

ゴンパではなく城。

バスゴは、シンゲン・ナムギャル王のお父さんジャムヤン・ナムギャル王とおじいさんのツェワン・ナムギャルの時代にラダック王国の都だったところ。

一番最初がシェイで次がここ。

このお堂は、16世紀に、ジャムヤン・ナムギャルが亡くなった後、シンゲン・ナムギャルがその父のために建てた。その後、レーに遷都して王宮を作った。

このお堂以外にもうひとつあり、どちらも弥勒堂。

カンギュールやテンギュールもあるがすべて揃ったものではない。

今新しい経堂を作っていてそちらができたら壁際の本棚もどかされ壁画もよく見えるようになるだろう。

壁画はオリジナルのもので金がふんだんに使われ描かれている。

経典は、山から草をとって紙を作り、金で書いてあるので重い。

全部ハンドメイドで、一つ15キロくらいある。もし版木で刷っていたらもっと軽い。

===============

外へ出て、次は崖っぷちに建っているチャムチュン・ラカンへ。

とても小さなお堂で、周りは眺めのいい回廊になっています。

かがみながら入口を入ると、思わずみんなから感嘆の声が上がるほど、色鮮やかで素晴らしい壁画が一面を埋めつくしていました。

弥勒像が中心にあり、その周りは人ひとりがやっと通れるくらいの幅しかないので、カバンなどで壁画を傷つけないように注意して歩きます。

=====ガイド=====

真ん中に小さい弥勒菩薩像。

壁画には、マハカラ、チャクラサンヴァラ、カーラチャクラ、シャカムニブッダ、十六羅漢、三十五仏、ツォンカパとオールドスタイルのお弟子さん(昔は座ったり、帽子を被っていなかった)、ヤマンタカ、千手観音、ミラレパ、金剛サッタ、王様や女王などが描かれている。

===============

中は本当に狭いので、パルダンさんのガイドのあと、ひとりずつ順番に入って写真を撮りました。

壁との距離があまり取れないので、撮影するのが難しい。

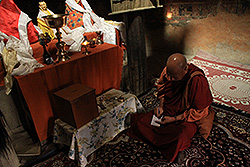

他の人を待っている間、パルダンさんが何かいじっていたので近づいてみると、ここの管理人さんが持っていた数珠を見ていました。

ここに「目」があるでしょう

と教えてくれたところを見ると確かにくっきりと。

何度お祈りしたか、この数珠を使って数えることもできるのだそうです。

全員、ノーフラッシュで写真を撮った後、管理人さんにお別れし駐車場へ向かいました。

途中、パルダンさんが、以前ここにユネスコが来た時の話をしてくれました。

=====ガイド=====

ユネスコが来るということで、事前にセメントなどを使ってきれいに修復しておいた。

当日、ユネスコのチェックを受けいろいろと質問をされた。

この建物は何年前にできた? →600年前

このセメントができたのは? →100年前

そう答えると、

なんで600年前の建物に100年前のセメントが使われているのか。

その当時になかったものは使ってはいけない。

オリジナルにあるものを徹底的に調べて同じものを使い、すべてやり直しなさい。

と言われ、現在このようなかたちになっている。

===============

駐車場に戻ると、来たときにはなかった一台のバイクが停められていました。きっと一人で気ままな旅をしているのでしょう。

なんだかとても絵になる景色だったので、一枚写真を撮らせてもらいました。

パチリ!

次はピヤンへ向かうのですが、その前に、ラブタン・ラツェの麓の村へ寄りました。

集落の中を歩いていくと、かつてお寺があったという場所へ。

今は建物はなく、チョルテンだけが残っているのですが、その中には、巡礼者が積んで行った小石やタンカがありました。

再び車に乗って出発。

途中、行きにも寄ったザンスカール川とインダス川との合流点で写真ストップ。

その後しばらく荒野を走ってわき道を入ると、遠くの丘の上にピヤン・ゴンパが現れました。

まっすぐに続く道をどんどん進み、やがて写真ポイントへ。

そこからはゴンパの全体像がきれいに見えます。

あとでここも見学するのですが、先にランチのために一旦通り過ぎ村があるオールド・ピヤンの方へ入っていきます。

オールド・ピヤンの村はなんとものどかな風景が広がっていました。

確かここは、ドライバーさんの村だと言っていたような。

しばらく山道を上り、次に見学するグル・ラカンの麓の木陰でお弁当。

水場もあったので、近所の人たちが水を汲みにきていました。

それにしてもとっても静か。

気持ちのいいピクニックです。

腹ごしらえした後は、ゴンパ巡りの午後の部です。

まずは、食後の運動にはうってつけの山の上のグル・ラカンまでハイキング。

御年67歳のパルダンさんは、息切れする私たちをどんどん引き離し、結構な山道をサクサク登っていきます。

私たちも、麓の景色を眺めながらなんとかお堂に到着。

思えばこんなに毎日息を切らしているのは高校の部活のとき以来だろうか・・

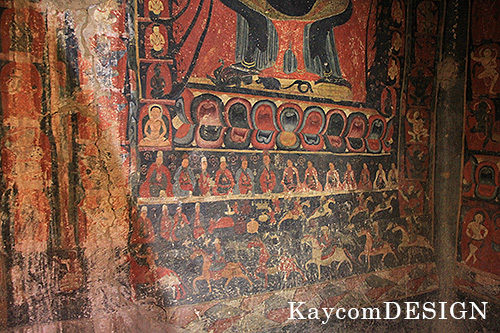

お堂の中に入ると鮮やかな壁画が壁一面描かれていました。

その美しさと迫力に思わず感嘆のため息が出ます。

がんばって登ってきてよかった。

=====ガイド=====

オールド・ピヤンの人たちが管理していて、ピヤン・ゴンパとは関係ない。

ローツァワ・リンツェンサンポの少し後の時代、13世紀から14世紀につくられたもの。

中に残っているのは全部オリジナルで、このあたりでは保存状態が一番いいと言われている。

壁画には、ガルーダとその周りにナーガ、王宮の様子、ヘーヴァジュラ(呼金剛)、寄進者、金剛界五仏、チャクラサンヴァラ(勝楽)、金剛手菩薩、ガネーシャ、薬師如来、観音菩薩、お釈迦様とその両脇に弥勒菩薩と文殊菩薩(通常は舎利弗と目健連が多いのでこのスタイルは珍しい)、阿弥陀菩薩、千手観音、84人の行者、緑ターラー、ナムギャルマ、マチクラブキドゥン、6つのマハカラ、4つのマハカラなどなど。

===============

ここは、場所が場所だけにあまり人がこないそうですが、壁画の保存状態がよいということで有名なお堂だそうです。

村の人たちに感謝!

グル・ラカンのお堂を出て、崖側を回って下ります。

麓に白いチョルテン群があり、その隣に私たちの車が見えました。

結構登ってきたな~

再び車に乗り、さきほど来た道を戻ります。

馬がのんびり草を食んでいたり、本当にどこを見てものどかな村。

途中、ドライバーさんの知り合いなどにも会いながらピヤン・ゴンパに到着です。

そしてまた上る。

かなり大きなゴンパでお堂まで結構な坂。

ゴンパ巡りはなかなかの体力勝負です;

まずはドゥカンから見学です。

残念ながら内部の写真撮影は禁止。

=====ガイド=====

ピヤン・ゴンパの本当の名前は、ガン・ウォン・タシチョゾン。

ヘッドラマはトグダン・リンポチェ。

15世紀のタシ・ナムギャルの時代につくられたカギュ派の中のディグン・カギュ派のお寺。

50人くらいのお坊さんと子供の学生がいる。

昔はディグン・カギュの総本山のチベットのディクン・ゴンパに行って勉強していたが、今は行けないのでインドのデラドゥンに行っている。

玉座はディグン・カギュのヘッドラマのチェザン・リンポチェ。

ディグン・カギュのヘッドラマは二人いて、もう一人のチュザン・リンポチェでチベットにいる。

このゴンパの下にチェザン・リンポチェがいらしたときにティーチングをするポタンがある。

同じようなのをラマユルにも作っている。

壁画

ヘーバジュラ、チャクラサンヴァラ、グヒヤサマージャ、バイローチャナ、金剛界五仏など。

金剛界五仏が単体で描かれるときはバジュラを持つ。

珍しいバジュラヨギニ(バジュラを持っている女性の行者さん)が主尊の曼荼羅。

お堂の中に描かれている六道輪廻。

六道輪廻はお釈迦様の最初の教えで誰にでも見てほしいものだから、通常はお坊さん以外の人も見れるように外に描かれている。

このように中に描かれているのは恐らくここだけ。

銅像

千手千願十一面観音、阿弥陀、金剛サッタ、弥勒などは新しいもの。

創建当時からあるのは、観音、大日、お釈迦様の3つの像。

他にグルリンポチェ、アティシャ、アミターユス、薬師如来、リクスムゴンポなど。

トンドル(大タンカ)も置いてある。

===============

ゴンパからの絶景を眺めながら、ゴンカンへ向かいます。

丘の先端にチョルテンが並んでいるのが見えました。

=====ガイド=====

ゴンカンは、本堂などの前や併設していて悪いものから守っている。

マハカラテンプルともいい全部マハカラで、お祭りで使う力の強いものなどもが置かれている。

ライオンの顔、カラスの顔をしたものもある。

あまりに力の強いものは布で顔を隠されている。

本当はゴンカンには女性は入れないが、昨今は入れるようになってきた。

持金剛、ミラレパ、お釈迦様と二人のお弟子さん、チャクラサンヴァラ、カーラチャクラ、グヒヤサマージャ、金剛手菩薩、ダンディン、五仏の色のマハカラ。

お祭りのときに使うお面や昔使っていた弓矢・盾、動物の皮などがある。

===============

これで、今回のツアーのゴンパ巡りはすべて終了。

これから再びレーに戻ります。

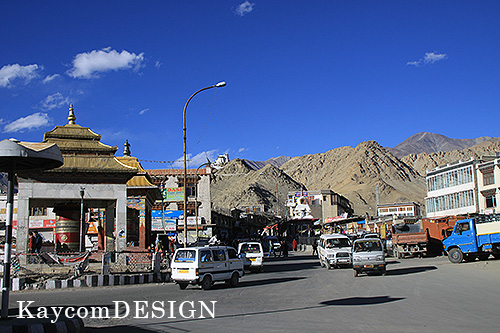

車で30分ほどでレーの町に入りました。

今までに比べるとぐっと都会度が増しますが、それでも空が広い。

その国や地域で一番の都心の町が、近代的な高層ビルや高級なブランドショップに占領されていない場所はやっぱり好き。

いつもはツアーが終わって都心に戻ってくるとテンションが一気に下がってしまうことが多いのですが、ラダックは、ネパールのカトマンズやブータンのティンプーのようにそんなことはありませんでした。

まだ時間があったので、レーの中心地を通り抜けナムギャル・ツェモへ行きました。

山道を登り、どんどん標高を上げていきます。

ここはラダックに着いたその日に来て、丘の上から飛び降りるパラグライダーを見た場所です。

その日は曇っていましたが、今日はとてもいい天気で眺めも最高。

真っ青な空にはためくタルチョが美しい。

山の先端に建つお堂へ行き中を見せてもらおうとしましたが、管理人さんがいなくて入れませんでした。残念。

お堂の前のテラスからは、レーの街並みがきれいに見渡せます。

午後は逆光なので、ここに来るなら午前中の方がいいかもしれない。

強烈な日光が正面から照り付けるので、眩しくて目を開けていられませんでした。(涙が出てくるほど)

ぐるりとお堂を一周し、車に戻って今日のホテルに向かいます。

これで、今まで何度も見てきたラダックの高台からの風景は見納めになりました。

今夜のホテルはラダックでも1,2を争う高級ホテル、THE DRUK LADAKH(ドゥルック・ラダック)に宿泊。

当初は他のホテルだったのですが、シーズンオフでお客も少なく早めにクローズするということで、急遽、そのホテルよりもランクが上のこちらに変更になりました。

このホテルのオーナーと山名さんが友達だったので、なんとか部屋を確保してもらったそうです。

部屋はさすがにステキで、ベッドも広く、眺めもいい。

シャワーのお湯もたっぷり出ます。

最後にこんなにいいホテルに泊まれてよかった~!

少し休んで夕食はホテルのレストランへ。庭に面した大きなガラス張りのレストランで、かなり広い。

今日は最後の夜なので、パルダンさんに許しをもらいビールで乾杯。(別に今までも禁止されていませんでしたが)

あ~~うまい!

旅行に来ただけですが、なんだかやりきった感というか満足感がハンパない。

一生懸命仕事したあとの一杯という感じです。

ホテルの料理も本格的。

スタッフの男性が各自のお皿に料理を綺麗に取り分けてくれます。

最後の晩餐にぴったりの夕食でした。

少しすると、チェックインのときにも会ったオーナーと、スーツでキメたいかにも仕事ができそうな女性スタッフが挨拶にきてくれました。

今までの手作り感いっぱいの素朴な雰囲気とは違い、サービス業やってます!という感じで、心地よいプロフェッショナルさを感じます。

まさかラダックでこのようなサービスを受けられるとは、正直思っていませんでした。

そろそろ晩餐も終わりに近づき、チャイでまったりしていると、パルダンさんがおもむろに布の取り出し、私たち3人にくれました。

広げてみると仏像が描かれたもので、家のドアの上に貼っておくといいとのこと。

今までの素晴らしい案内の最後にこのようなものまでいただけるとは。

本当にありがとうございました。

帰国したらICレコーダーに録音したパルダンさんのガイドをがんばって書き起こすことと、パルダンさんの好物の「きし麺」を送るという約束をしてそれぞれの部屋へ戻りました。